In diesem Beitrag möchte ich explizit festhalten, dass ich die Schuldfrage an diesem Krieg nicht behandeln werde. Diese komplexe Frage verdient möglicherweise einen separaten Artikel. Stattdessen konzentriere ich mich auf die ökonomischen und gesellschaftlichen Kosten für Europa und auf die erstaunliche Diskrepanz in der öffentlichen Debatte zwischen zwei grossen Krisen: den Rettungsprogrammen für Griechenland und dem Krieg in der Ukraine.

Warum dieser Beitrag notwendig ist

Die Motivation für das Schreiben dieses Textes wurde in den letzten Monaten dadurch bestärkt, dass die europäischen politischen Staatsführer offensichtlich überhaupt keinen Frieden in der Ukraine wollen. Dies liegt einerseits an der sehr einseitigen Berichterstattung zugunsten der Ukraine und andererseits an den kriegstreiberischen Kommentaren der Leser in den Medien. Ich fühle mich bestärkt, auch eine andere Sichtweise in die Diskussion einzubringen. Wer heute öffentlich Zweifel an der aktuellen Politik äussert oder nach den Kosten fragt, wird schnell in eine Ecke gestellt. Die Debattenkultur ist vergiftet. Kritische Stimmen werden nicht als legitimer Teil einer demokratischen Auseinandersetzung wahrgenommen, sondern als Störfaktoren behandelt. Das kann nicht richtig sein. In einer funktionierenden Demokratie muss es möglich sein, auch unbequeme Fragen zu stellen, ohne sofort moralisch diskreditiert zu werden.

Einleitung: Vom Klimawandel zum Dauerkrieg

Erinnern Sie sich noch an die Zeit vor der Corona Pandemie? Der Kampf gegen die Klimaerwärmung beherrschte die politische Agenda. Fridays for Future mobilisierte Hunderttausende, der Green Deal der EU wurde als historisches Projekt verkauft, und kaum eine politische Rede kam ohne Verweis auf die Klimakrise aus. Dann kam im Frühjahr 2020 die Pandemie und verschob die Prioritäten radikal. Seit Februar 2022 bestimmt nun der Krieg in der Ukraine die europäische Politik. Und der Klimaschutz? Er scheint massiv an Priorität verloren zu haben. Die Ressourcen fliessen heute in Aufrüstung und Kriegsfinanzierung, nicht in die Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft.

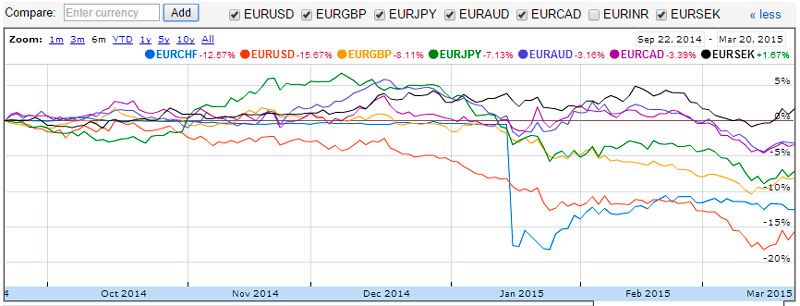

Doch worum es mir in diesem Beitrag vor allem geht, ist die völlig unterschiedliche Art und Weise, wie Europa über die Kosten dieser beiden Krisen debattiert. Bei den Rettungsprogrammen für Griechenland zwischen 2010 und 2018 dominierte monatelang die Empörung über jeden ausgegebenen Euro. Bei den Kosten des Krieges in der Ukraine herrscht hingegen weitgehend Schweigen. Diese Diskrepanz wirft grundlegende Fragen über Transparenz, demokratische Kontrolle und die Rolle der Medien auf.

Die Rettungsprogramme für Griechenland: Als jeder Euro zählte

Wer die Jahre nach der Finanzkrise von 2008 politisch verfolgt hat, erinnert sich an die endlosen Debatten über die Rettung Griechenlands. Über drei Programme hinweg erhielt Griechenland Kredite in Höhe von insgesamt knapp 290 Milliarden Euro. Die mediale Berichterstattung war intensiv und oft emotional aufgeladen. In der deutschen Presse wurde vom „faulen Griechen“ geschrieben, der auf Kosten der fleissigen Nordeuropäer lebe. Jede neue Tranche wurde in den nationalen Parlamenten debattiert. Die Austeritätsmassnahmen waren über Jahre hinweg das beherrschende Thema der europäischen Politik. Was in der aufgeregten öffentlichen Debatte oft unterging: Die Rettungsprogramme dienten primär der Stabilisierung des europäischen Bankensystems. Französische und deutsche Banken hatten massive Risiken in griechischen Staatsanleihen konzentriert, in der Grössenordnung von über 100 Milliarden Euro. Unabhängige ökonomische Analysen zeigen, dass weniger als 10 Prozent der Hilfsgelder tatsächlich dem griechischen Staatshaushalt zur Verfügung standen. Der Rest floss durch den griechischen Haushalt hindurch und diente der Rückzahlung an private Gläubiger. Der Mechanismus war faktisch eine Umschuldungsoperation: Das Ausfallrisiko wanderte von den Bilanzen französischer und deutscher Banken auf die öffentlichen Haushalte der Eurozone. Die griechische Bevölkerung trug die Hauptlast dieser Politik durch eine beispiellose Wirtschaftsdepression mit einem Verlust von etwa einem Viertel des Bruttoinlandsprodukts.

Das Entscheidende aber war: Es gab eine intensive öffentliche Debatte. Jeder Euro wurde auf die Waagschale gelegt. Die Medien berichteten ausführlich. Die Parlamente debattierten. Die Bürger konnten sich informieren und eine Meinung bilden.

Der Krieg in der Ukraine: Schweigen über Hunderte Milliarden

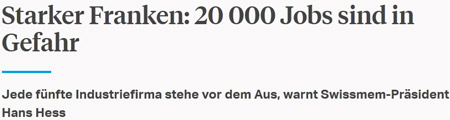

Seit Februar 2022 unterstützt Europa die Ukraine in einem historisch beispiellosen Umfang. Die direkten Hilfszusagen von EU Institutionen und Mitgliedstaaten belaufen sich auf weit über 170 Milliarden Euro. Hinzu kommen indirekte Kosten durch die Energiekrise und die Versorgung von Millionen Flüchtlingen, die sich auf mehrere Hundert Milliarden Euro summieren. Insgesamt sprechen wir von quantifizierbaren Kosten von deutlich über 600 Milliarden Euro in weniger als vier Jahren.

Zum Vergleich: Das ist mehr als das Doppelte der gesamten Rettungsprogramme für Griechenland, und das in weniger als der Hälfte der Zeit. Und nun die entscheidende Frage: Wo ist die öffentliche Debatte über diese Summen? Wo sind die kritischen Parlamentsdebatten? Wo sind die Schlagzeilen, die nach Transparenz und Rechenschaft verlangen? Das Schweigen ist ohrenbetäubend.

Die verschwiegenen Opfer: Hunderttausende Tote für die „Freiheit“

Es wird immer von der Freiheit gesprochen, die angeblich in der Ukraine verteidigt wird. Es wird aber nie von den verletzten und toten Soldaten beider Seiten gesprochen. Die genauen Opferzahlen bleiben weitgehend im Dunkeln, aber seriöse Schätzungen gehen von Hunderttausenden getöteten und verletzten Soldaten aus. Hinter jeder dieser Zahlen stehen Familien, die einen Sohn, einen Vater, einen Bruder verloren haben.

Ich stelle mir immer vor: Nach dem Mauerfall 1989 waren plötzlich überall Touristen aus Ländern hinter dem Eisernen Vorhang anzutreffen. Wahrscheinlich haben sich auch Ukrainer mit Russen irgendwo in einer Bar einer Feriendestination unterhalten und sich zusammen amüsiert. Jetzt schiessen vielleicht die gleichen Personen aufeinander, nur weil es eine alte Elite dieser und anderer Länder will. Das ist doch einfach nur hirnverbrannt. Diese menschliche Dimension des Krieges wird in der medialen Berichterstattung systematisch ausgeblendet. Stattdessen dominieren abstrakte Begriffe wie „territoriale Integrität“ und „regelbasierte Ordnung“ die Debatte. Die konkreten Menschen, die jeden Tag sterben, bleiben unsichtbar.

Selektive Empörung: Wenn manche Opfer mehr zählen als andere

Über die zivilen Opfer in der Ukraine wurde natürlich schon in der westlichen Presse geschrieben. Am liebsten über Kinder, die bei Luftangriffen sterben. So kann das Narrativ des bösen Putin und der bösen Russen aufrechterhalten werden. Jedes getötete ukrainische Kind wird zum Symbol für die Unmenschlichkeit des Krieges stilisiert, und das ist auch richtig so. Kein Kind sollte in einem Krieg sterben müssen. Doch die Heuchelei offenbart sich, wenn man den Blick auf andere Konflikte richtet. Im Schweizer Radio SRF wird wenigstens auch über die kindlichen Opfer der Palästinenser berichtet, wobei angemerkt wird, dass diese Angaben nicht verifiziert werden können. Das ist ein weiterer Beweis für die Voreingenommenheit der westlichen Berichterstattung. Israel darf fast alles und Russland fast nichts.

Warum werden die Opferzahlen aus der Ukraine ohne Verifikationsvorbehalt übernommen, während bei palästinensischen Opfern stets betont wird, dass die Angaben nicht überprüfbar seien? Warum sind tote Kinder in der Ukraine ein Beweis für russische Kriegsverbrechen, während tote Kinder in Gaza als bedauerliche Kollateralschäden im Kampf gegen den Terrorismus dargestellt werden? Diese Doppelmoral in der Berichterstattung ist für jeden denkenden Menschen offensichtlich. Sie zeigt, dass es nicht wirklich um Menschenrechte, humanitäre Prinzipien oder das Völkerrecht geht. Es geht um geopolitische Interessen und um die Frage, wer als Verbündeter gilt und wer als Feind. Die Medien spielen dabei die Rolle des Verstärkers für diese selektive Empörung.

Die Konsequenz dieser einseitigen Berichterstattung ist fatal: Die Bevölkerung entwickelt ein verzerrtes Bild der Realität. Wer nur erfährt, dass russische Angriffe zivile Opfer fordern, aber nie hört, dass auch ukrainische Streitkräfte zivile Gebiete beschossen haben, kann sich keine ausgewogene Meinung bilden. Wer ständig mit Bildern von Zerstörung in ukrainischen Städten konfrontiert wird, aber kaum etwas über die Situation in den von der Ukraine beschossenen Gebieten im Donbass erfährt, bekommt nur die halbe Wahrheit präsentiert.

Angst als Geschäftsmodell: Die mysteriösen Drohnensichtungen

Ein besonders aufschlussreiches Beispiel für die Propaganda Maschinerie ist das Phänomen der Drohnensichtungen der letzten Monate. An verschiedenen europäischen Flughäfen wurden vermehrt angebliche Drohnen gesichtet. Politiker und Medien schrieben diese Vorfälle mehrheitlich den Russen zu. Die Narrative war klar: Russische Sabotage, hybride Kriegsführung, die Bedrohung ist bereits bei uns angekommen. Inzwischen wurden einige dieser Sichtungen aufgeklärt. Es waren irgendwelche Hobby Flieger. Teilweise sogar ganz normale Flugzeuge oder Vögel, die in der Dämmerung für Drohnen gehalten wurden. Doch die ursprünglichen Schlagzeilen über die russische Bedrohung hatten ihre Wirkung bereits erzielt. Ich glaube, dies war mehr eine Propaganda Aktion des Westens, um in der Bevölkerung Angst zu schüren. Die immensen Aufrüstungsprogramme, die derzeit in ganz Europa beschlossen werden, müssen dem Wahlvolk irgendwie verkauft werden. Was eignet sich dazu besser als die Suggestion einer unmittelbaren Bedrohung? Wenn russische Drohnen angeblich unsere Flughäfen bedrohen, lassen sich dreistellige Milliardenbeträge für neue Waffensysteme leichter rechtfertigen.

Das Perfide an dieser Art von Angstpropaganda ist, dass die Korrektur der ursprünglichen Behauptungen kaum noch Beachtung findet. Die erste Schlagzeile „Russische Drohnen über deutschem Flughafen“ erreicht Millionen. Die Aufklärung „Es war doch nur eine Hobbydrohne“ verschwindet irgendwo auf Seite 15. Der gewünschte Effekt ist bereits eingetreten: Die Bevölkerung ist verunsichert und akzeptiert die Aufrüstung.

Medien als Sprachrohr: Kriegstreiber statt Friedenstauben

Eine zentrale Rolle in diesem Krieg spielen die europäischen Medien. Sie funktionieren weitgehend als Sprachrohr der Regierungen und stellen nicht die Frage nach den sinnlosen Toten und den finanziellen Kosten dieses Krieges. Auffällig ist, wie viel mediale Zeit den „Kriegstreibern“ eingeräumt wird, während die Friedenstauben kaum zu Wort kommen. Wer in den Medien auch nur vorsichtig Verhandlungen fordert, wird schnell als „Putinversteher“ oder „nützlicher Idiot“ diffamiert. Die Debatte ist erstaunlich einseitig. Das Mantra „Die Ukraine darf nicht verlieren“ hat eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Kosten, Risiken und möglichen diplomatischen Lösungen weitgehend ersetzt.

Die Dämonisierung Putins: Ein Hindernis für Friedensverhandlungen

Für die Europäer ist möglicherweise Putin als Person das Problem. Weil sie nicht verhandeln wollen, wird er zur absoluten Unperson erklärt. Ein besonders drastisches Beispiel lieferte der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz vor etwa zwei Monaten, als er Putin den „vielleicht grössten Kriegsverbrecher unserer Zeit“ nannte:

Diese Art der Rhetorik macht Verhandlungen nahezu unmöglich. Denn wie soll man mit jemandem verhandeln, den man öffentlich als grössten Kriegsverbrecher unserer Zeit bezeichnet hat? Der Lügenkanzler Merz, und ja, dieses Framing ist angebracht, da es stimmt, hat sich und Europa durch solche Aussagen in eine Sackgasse manövriert, aus der es ohne massiven Gesichtsverlust keinen Ausweg mehr gibt. Die politische Klasse Europas hat sich durch ihre eigene Rhetorik gefangen. Jeder Schritt in Richtung Verhandlungen würde nun als Schwäche oder gar Verrat ausgelegt. Also wird weiter gekämpft, weiter aufgerüstet, weiter finanziert. Und täglich sterben Menschen.

Das Phänomen der Ungnade: Assad und al-Scharaa

Dabei zeigt die internationale Politik immer wieder, wie schnell jemand in Ungnade fallen oder rehabilitiert werden kann. Erwähnenswert ist hier Baschar al-Assad von Syrien, der für die westlichen Staaten lange in Ungnade gefallen war. Sein Nachfolger Ahmed al-Scharaa wurde kürzlich im Weissen Haus empfangen. Erstaunlicherweise stand dieser kurz zuvor noch auf der Terroristenliste der USA.

Dieses Beispiel zeigt: Politische Kategorien wie „Terrorist“ oder „Verhandlungspartner“ sind keine objektiven Tatsachen, sondern Zuschreibungen, die sich je nach politischer Opportunität ändern können. Wer heute als Unberührbarer gilt, kann morgen schon wieder ein akzeptabler Gesprächspartner sein. Die Frage ist: Warum soll das bei Putin nicht möglich sein? Warum verhindert die Dämonisierung einer Person ernsthafte Friedensbemühungen, während Hunderttausende sterben und Hunderte Milliarden Euro in die Kriegsfinanzierung fliessen?

Friedensbemühungen: Scheingipfel ohne Substanz

In den letzten Monaten gab es nur ernsthafte Friedensbemühungen durch US Präsident Trump, während sich die meisten Amtsträger der EU den echten Friedensgesprächen verweigern. Der vielzitierte Friedensgipfel in der Schweiz im Juni 2024 war ohne Russland ein lächerliches Unterfangen. Viel Lärm um nichts. Wie soll man einen Krieg beenden, wenn eine der beiden Kriegsparteien nicht am Tisch sitzt? Diese Art von symbolischer Diplomatie, bei der man sich gegenseitig auf die Schulter klopft, aber keine substanziellen Verhandlungen führt, ist bestenfalls naive Selbsttäuschung, schlimmstenfalls bewusste Verschleppung. Jeden Tag, an dem nicht ernsthaft verhandelt wird, sterben Menschen. Jeden Monat fliessen weitere Milliarden in die Kriegsfinanzierung.

Empathie gewisser Politiker

Während US-Präsident Trump in seinen Aussagen zu Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland fast immer die sterbenden Soldaten beider Kriegsparteien erwähnt, sucht man solche Äusserungen bei deutschen Kriegstreibern wie Roderich Kiesewetter oder Marie-Agnes Strack-Zimmermann vergeblich. Zugegeben, ich kann mir die Kriegstreiberei dieser beiden Politiker schon lange nicht mehr anhören, daher ist dies eine leicht spekulative Aussage. Aber ich habe von diesen beiden Politikern bisher nie ein Bedauern über die sterbenden Soldaten gehört. Ihre öffentlichen Auftritte drehen sich um Waffenlieferungen, um die Notwendigkeit der „Unterstützung“, um strategische Überlegungen. Die jungen Männer, die täglich auf beiden Seiten sterben, kommen in dieser Rhetorik nicht vor.

Diese selektive Empathie ist bezeichnend. Trump mag vieles sein, aber in diesem Punkt zeigt er mehr Menschlichkeit als die europäischen Scharfmacher. Er spricht von den Toten, von den Familien, vom sinnlosen Sterben. Die deutschen Falken sprechen von Leopard-Panzern und Taurus-Marschflugkörpern. Das sagt viel über die unterschiedlichen Perspektiven aus.

Das Demokratiedefizit: Wer entscheidet über Krieg und Frieden?

Ich halte es nicht für gut, dass die Regierungen ohne Rückfrage an ihre Wähler diesen Krieg weiterführen. Bei den Rettungsprogrammen für Griechenland gab es intensive parlamentarische Kontrolle, Volksabstimmungen wurden diskutiert, die öffentliche Debatte war allgegenwärtig. Beim Krieg in der Ukraine herrscht ein fundamentales Demokratiedefizit. Es gab keine Volksabstimmungen über die Fortsetzung der Militärhilfe in diesem Umfang. Die parlamentarischen Debatten über die Gesamtstrategie sind minimal. Trotz enormer Kosten von über 600 Milliarden Euro bleiben Massenproteste aus. Warum? Weil die wahren Kosten nicht transparent kommuniziert werden. Weil die Zahl der gefallenen Soldaten verschwiegen wird. Weil die Medien ihrer Kontrollfunktion nicht nachkommen. Ich bin mir sicher: Wenn die menschlichen und finanziellen Kosten dieses Krieges transparent gemacht würden, gäbe es in Europa sehr viele Demonstrationen für die Beendigung dieses Krieges. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige in Europa, der diesen Krieg schnellstmöglich beendet sehen möchte.

Generationenungerechtigkeit: Wenn alte Eliten die Zukunft junger Menschen verspielen

Ich finde es katastrophal, dass eine Elite aus älteren Herren und Damen mit Investitionen in Kriege und deren Folgen die Zukunft junger Menschen verbaut. Schauen wir uns an, wer die Entscheidungen trifft: Die politische Führung Europas besteht mehrheitlich aus Menschen jenseits der 60, oft sogar jenseits der 70. Sie werden die langfristigen Folgen ihrer Entscheidungen nicht mehr erleben müssen. Die Schulden, die heute aufgetürmt werden, die zerstörte Infrastruktur, die vergifteten diplomatischen Beziehungen, das alles müssen die jüngeren Generationen ausbaden. Es sind nicht die 70-jährigen Politiker, die an der Front sterben. Es sind die 20- bis 30-jährigen Soldaten. Es sind nicht die älteren Eliten, die in den nächsten Jahrzehnten die Kriegsschulden zurückzahlen müssen. Es sind die jungen Steuerzahler. Es sind nicht die Entscheidungsträger von heute, die in einer Welt mit zerrütteten Beziehungen zu Russland und einem militarisierten Europa leben werden. Es sind die Kinder und Enkel.

Möglicherweise sollten wir in den westlichen Demokratien eine Altersbeschränkung für Politiker oder Wähler einführen. Man könnte beispielsweise die Stimmen von Wählern unter 60 Jahren mit dem Faktor 1.8 höher gewichten. Das klingt radikal, aber ist es nicht ebenso radikal, dass Menschen, die in 20 Jahren nicht mehr leben werden, Entscheidungen treffen, die über Jahrzehnte nachwirken? Die ökonomische Realität ist brutal: Die Generation, die heute in Europa politisch dominiert, hat bereits eine beispiellose Staatsverschuldung angehäuft. Die Rentensysteme sind nicht nachhaltig finanziert. Die Klimakrise wird ignoriert. Und nun wird auch noch ein Krieg mitfinanziert, dessen Kosten in die Hunderte Milliarden gehen. All das wird auf dem Rücken der jüngeren Generationen ausgetragen. Hinzu kommt: Viele der älteren Politiker und Entscheidungsträger haben durchaus Investitionen in Rüstungsunternehmen oder profitieren indirekt von der Kriegswirtschaft. Die Verflechtungen zwischen Politik und Rüstungsindustrie sind in Europa erheblich. Während junge Menschen an der Front sterben oder mit den wirtschaftlichen Folgen kämpfen, gibt es durchaus Kreise, die von diesem Krieg profitieren.

Die Ukraine: Ein gescheiterter Staat am Tropf

Ein weiterer Aspekt, der selten thematisiert wird: Die Ukraine ist ökonomisch längst bankrott. Der Staatshaushalt wird etwa zur Hälfte aus ausländischer Hilfe finanziert. Ohne die kontinuierlichen Transfers aus Europa wäre der ukrainische Staat nicht handlungsfähig. Eine Exit-Strategie ist nicht erkennbar. Die Ukraine wird auf absehbare Zeit ein Transferempfänger bleiben, selbst wenn der Krieg morgen enden würde. Die Parallele zu Griechenland ist frappierend. Auch dort führten die Rettungsprogramme nicht zu einer echten wirtschaftlichen Erholung, sondern zu einer dauerhaften Abhängigkeit. Nur dass bei der Ukraine die Summen noch weitaus höher sind und die wirtschaftlichen Aussichten noch düsterer.

Fazit: Zeit für Transparenz, Debatte und echte Friedensgespräche

Die Gegenüberstellung der beiden Krisen offenbart einen fundamentalen Widerspruch in der europäischen Politik. Bei den Rettungsprogrammen für Griechenland über knapp 290 Milliarden Euro gab es maximale öffentliche Kontrolle, jahrelange mediale Empörung und intensive parlamentarische Debatten. Bei den Kosten des Krieges in der Ukraine von deutlich über 600 Milliarden Euro herrscht hingegen weitgehend Schweigen. Die Klimakrise, die vor der Pandemie und dem Krieg das beherrschende politische Thema war, ist heute weitgehend aus der Agenda verschwunden. Die enormen Ressourcen, die heute in Aufrüstung und Kriegsfinanzierung fliessen, fehlen beim Klimaschutz. Die Frage nach den Prioritäten stellt sich drängend.

Die europäischen Medien spielen in diesem Krieg eine unrühmliche Rolle. Anstatt kritisch zu hinterfragen und die Regierungen zur Rechenschaft zu ziehen, funktionieren sie weitgehend als Verstärker der offiziellen Narrative. Die Dämonisierung Putins macht ernsthafte Verhandlungen nahezu unmöglich, während täglich Menschen sterben. Angstpropaganda wie die Drohnen Geschichte über europäischen Flughäfen soll die Bevölkerung auf die massiven Aufrüstungsprogramme einstimmen.

Bürger haben ein Recht auf volle Transparenz über sämtliche Kosten dieses Krieges, sowohl die finanziellen als auch die menschlichen. Eine demokratische Gesellschaft muss über einen Krieg dieser Dimension entscheiden können. Die Forderung ist klar: Offenlegung aller Kosten, ernsthafte Friedensverhandlungen mit allen Kriegsparteien am Tisch und echte Bürgerbeteiligung bei Entscheidungen über die Fortsetzung der Unterstützung.

Hunderte Milliarden Euro, Hunderttausende Tote und Verletzte, fast vier Jahre Leid. Menschen, die sich früher in Feriendestinationen getroffen und zusammen gelacht haben, schiessen jetzt aufeinander, weil es eine alte Elite will. Europa redet darüber weniger als über die Rettung Griechenlands. Das ist nicht nur ein Skandal, das ist eine Bankrotterklärung unserer demokratischen Kultur.