US-Präsident Obama hat sich am 21.01.2010 wie folgt geäussert:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economy

Nach der Ankündigung konnte die Investoren die Macht des US-Präsidenten an den Kursen der Bankaktien ablesen, wenn sich ein Staatspräsident eines europäischen Landes für stärkere Bankregulierung ausspricht, bewegt dies kaum die Aktienkurse, anders bei Obama. Die Finanzpolitik der westlichen Welt wird noch immer in den USA reguliert und nicht in Europa.

Obama hat einen sehr guten Zeitpunkt für die Regulierungsvorschläge gewählt

- Investoren glauben an die Gesundung der US-Grossbanken. Ich selbst glaube nicht an die Gesundung der meisten US-Banken, neue Bilanzierungsregeln und billiges Notenbankgeld überdecken die wahren Probleme. Im 2009 konnte einige Grossbanken stattliche Gewinne einfahren und/oder ihr Aktienkapital erhöhen.

- Die Chefs der US-Grossbanken sind wieder arrogant und selbstsicher wie vor der Finanzkrise und einiger dieser Herren sind sehr verhasst bei der US-Bevölkerung. Im November 2009 brachte Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein die Welt in Rage, weil er für sein verrufenes Gewerbe in Anspruch nahm, nur „Gottes Werk“ zu verrichten.

- Auch die traditionell Wall-Street-freundlichen Republikaner werden sich diesmal schwer tun, die unpopulären Grossbanken zu verteidigen.

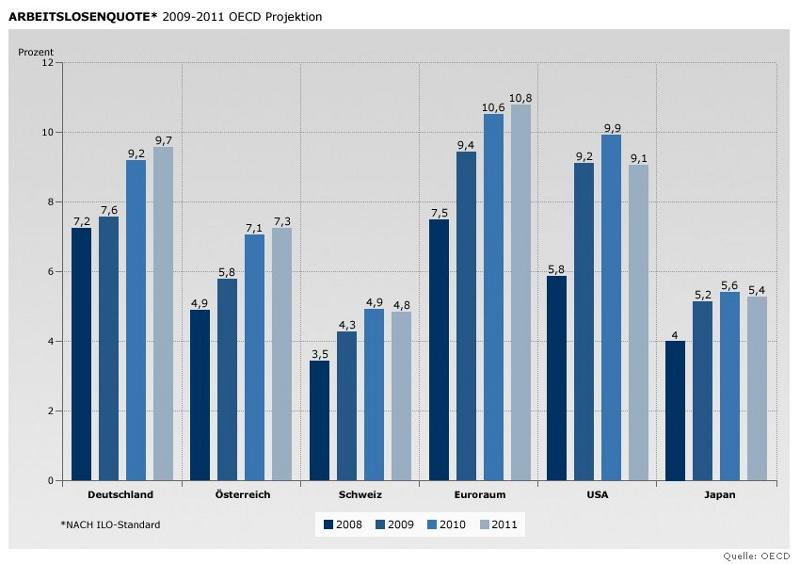

- Die US-Bevölkerung ist verärgert über die hohen Bonusauszahlungen an der Wallstreet von zirka USD 140 Milliarden, während sich die US-Arbeitslosigkeit in den zwei letzten Jahren von 5% auf 10% verdoppelt hat.

Von den Grossbanken kamen bisher kaum Vorschläge für ein besseres Finanzsystem, diese haben am billigen Geld und der impliziten Staatsgarantie gefallen gefunden. Natürlich sind die Banken nicht die Alleinschuldigen der aktuellen Wirtschaftskrise, siehe „Sind Goldman Sachs die Guten?„.

Die Schweiz sollte Obamas Initiative begrüssen

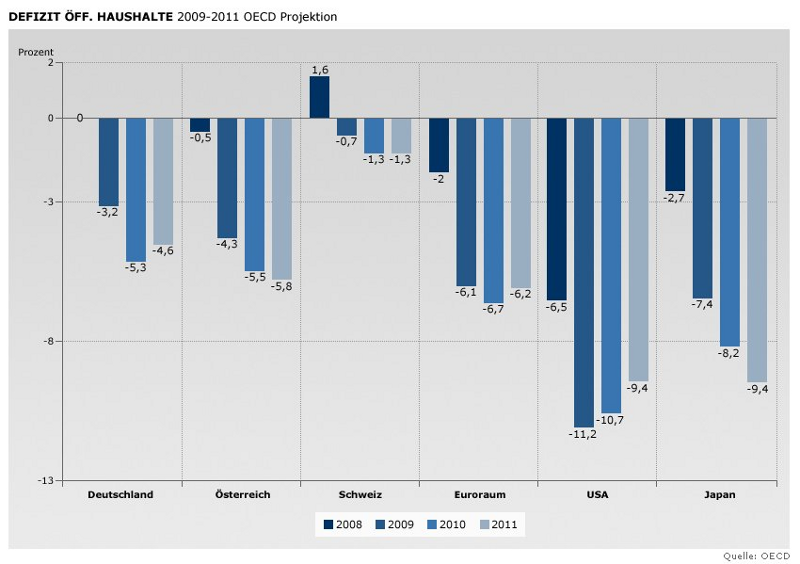

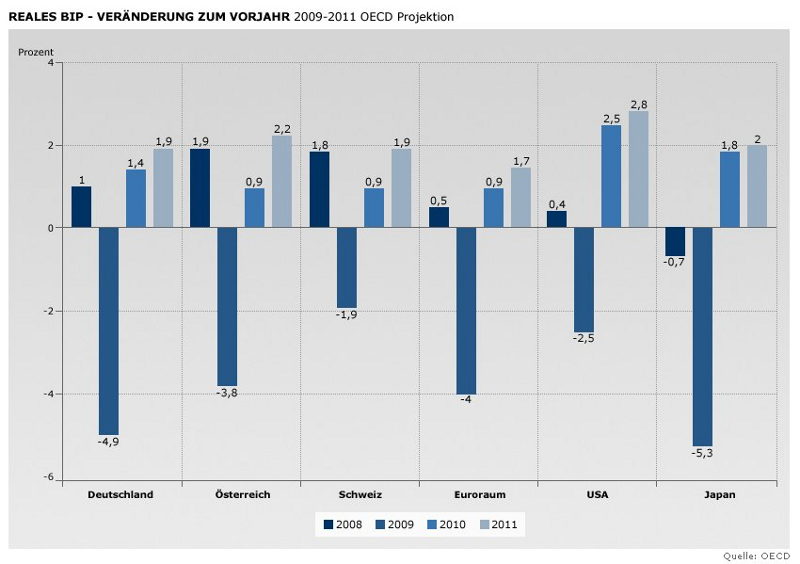

Die westliche Welt sollte Obama bei der Regulierung der Banken unterstützen und nicht daran denken ihren eigenen Grossbanken einen Vorteil zu verschaffen. Gerade die Schweiz sollte sich sehr freuen, dass der US-Präsident der Wallstreet bessere Regeln geben will. Für die schweizerische Volkswirtschaft sind die UBS, Credit Suisse, Swiss Re und Zürich Financial Services ein Systemrisiko, bzw. unterstehen der „too big to fail“-Problematik. Kommt hinzu, dass diese vier Unternehmen im Vergleich zum schweizerischen BIP ein „too big to rescue“-Problem darstellen, d.h. diese Unternehmen könnten die gesamte schweizerische Volkswirtschaft in den Abgrund reisen – Island lässt grüssen.

Nationalrätin Gabi Huber die Finanzsystemkennerin?

Scheinbar haben dieses Problem bisher nur wenige Politiker erkennt, andernfalls wäre folgende disqualifizierende Aussage wie beispielsweise einer Nationalrätin Gabi Huber (FDP/UR) auf Obamas neue Bankenregulierung kaum möglich:

Quelle: DRS1, Rendez-vous vom 22.01.2010

Ich bin erstaunt, dass sich Frau Huber für fähig einschätzt, Obamas „Volcker Rule“ einen Tag nach deren Ankündigungen zu beurteilen, obwohl die Details der US-Vorschläge noch ausgearbeitet werden müssen. Wahrscheinlich unterhält diese Frau sehr gute Beziehungen zu Schweizer Banken-Lobbyisten und ist eines deren bezahlten Sprachrohre – FDP-Filz lässt grüssen.

Weiterlesen