Im ersten Teil unserer Analyse haben wir die Fakten westlicher Interventionspolitik beleuchtet: die Kriege, Regime Changes und das selektive Sanktionssystem. Doch diese offensichtlichen Formen der Machtausübung sind nur ein Teil eines grösseren Bildes. Dahinter liegt ein System wirtschaftlicher und institutioneller Strukturen, das seit Jahrzehnten die globalen Verhältnisse prägt. Diese Mechanismen sind raffinierter als die brutalen Methoden früherer Kolonialzeiten und funktionieren durch Wirtschaftsabkommen, internationale Institutionen und mediale Einflussnahme.

Das Ergebnis bleibt oft ähnlich: Entwicklungsländer liefern Rohstoffe und billige Arbeitskraft, während Industrienationen die Wertschöpfung kontrollieren und die Regeln definieren. Gleichzeitig zeigt sich eine selektive Aufmerksamkeit für globale Krisen. Während über Konflikte in geopolitisch wichtigen Regionen ausführlich berichtet wird, bleiben humanitäre Katastrophen in strategisch unwichtigen Gebieten oft unbeachtet.

Wirtschaftliche Abhängigkeitsstrukturen

Ungleiche Handelsbeziehungen

Der internationale Handel folgt Strukturen, die systematisch Industrieländer bevorzugen und Entwicklungsländer in der Rolle der Rohstofflieferanten gefangen halten. Multinationale Konzerne sichern sich Zugang zu Bodenschätzen, Plantagen und kostengünstigen Produktionsstätten unter Bedingungen, die für die betroffenen Länder oft wenig vorteilhaft sind. Dies funktioniert über verschiedene Mechanismen. Handelsabkommen fördern den Export von Rohstoffen, behindern aber den Aufbau lokaler Industrien. Zölle und Importbeschränkungen treffen verarbeitete Produkte aus Entwicklungsländern härter als Rohstoffe. Ein anschauliches Beispiel: Kakao aus Ghana kann zollfrei in die EU exportiert werden, während Schokolade aus Ghana hohe Zölle zahlen muss. So bleibt die wertschöpfende Verarbeitung in Europa.

Rohstoffbedarf der grünen Transformation

Besonders deutlich werden diese Strukturen bei den Rohstoffen für die Energiewende. Westliche Länder forcieren den Übergang zu erneuerbaren Energien und Elektromobilität, um ihre Klimaziele zu erreichen. Die dafür benötigten Materialien stammen jedoch aus Ländern, die von den Umweltkosten des Abbaus wenig profitieren. Lithium für Batterien kommt hauptsächlich aus Chile, Bolivien und Argentinien. Der Abbau verbraucht gigantische Wassermengen in ohnehin trockenen Regionen und belastet das Grundwasser. Kobalt stammt zu 70 Prozent aus der Demokratischen Republik Kongo, wo auch Kinderarbeit in illegalen Minen dokumentiert ist. Seltene Erden für Windturbinen und Solarpanels werden vor allem in China abgebaut, mit erheblichen Umweltfolgen. Die westlichen Unternehmen profitieren von diesen Technologien und können sich als Klimavorreiter positionieren. Die Umwelt- und Sozialkosten bleiben jedoch weitgehend unsichtbar, da sie fernab von Europa und Nordamerika anfallen.

IWF und Weltbank als Steuerungsinstrumente

Eine besondere Rolle spielen die Bretton Woods Institutionen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank wurden nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen, um Entwicklung zu fördern und Krisen zu verhindern. In der Praxis sind sie jedoch zu Instrumenten der Wirtschaftspolitik der Geberländer geworden. Das System funktioniert folgendermassen: Länder geraten in finanzielle Schwierigkeiten, oft durch externe Schocks wie Rohstoffpreisschwankungen oder Zinssteigerungen in den USA. Der IWF bietet Kredite an, aber nur gegen Strukturanpassungsprogramme. Diese fordern typischerweise Privatisierung staatlicher Unternehmen, Öffnung der Märkte für ausländische Investoren, Kürzung von Sozialausgaben und Deregulierung der Finanzmärkte. Das Ergebnis ist vorhersagbar: Westliche Konzerne können günstig privatisierte Unternehmen aufkaufen, neue Märkte erschliessen und Ressourcen ausbeuten. Die lokale Bevölkerung zahlt den Preis durch höhere Preise für Grundgüter, schlechtere öffentliche Dienstleistungen und weniger Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor.

Griechenland während der Eurokrise ist ein anschauliches Beispiel aus Europa. Die Troika aus EU, EZB und IWF zwang das Land zu drastischen Sparmassnahmen und Privatisierungen. Deutsche und französische Banken, die riskant an Griechenland verliehen hatten, wurden gerettet. Die griechische Bevölkerung bekam Arbeitslosigkeit und soziale Kürzungen.

Selektive Aufmerksamkeit für Krisen

Der vergessene Konflikt im Sudan

Wenn Politiker von wertebasierter Aussenpolitik sprechen, lohnt ein Blick darauf, welche Krisen Aufmerksamkeit bekommen und welche nicht. Das Muster ist aufschlussreich: Interventionen finden dort statt, wo geopolitische oder wirtschaftliche Interessen auf dem Spiel stehen. Humanitäre Katastrophen in strategisch unwichtigen Regionen werden oft ignoriert.

Seit April 2023 tobt im Sudan einer der brutalsten Konflikte weltweit. Zwei Militärfaktionen kämpfen um die Macht, mit erschütternden Folgen: Über 20’000 Tote, mehr als 10 Millionen Binnenvertriebene, 2 Millionen Flüchtlinge in Nachbarländern. In Darfur verüben paramilitärische Kräfte systematische Massaker. In der belagerten Stadt El Fascher kämpfen 300’000 Menschen ums Überleben. Experten sprechen von Kriegsverbrechen und ethnischen Säuberungen. Die UN warnt vor einer der schlimmsten humanitären Krisen weltweit. Trotzdem ist der Sudan Konflikt in westlichen Medien praktisch unsichtbar.

Warum der Sudan ignoriert wird

Der Grund für diese geringe Aufmerksamkeit liegt auf der Hand: Im Sudan gibt es für westliche Länder wenig zu holen. Das Land hat keine strategisch wichtigen Rohstoffe, liegt geografisch weit von Europa entfernt und schickt kaum Flüchtlinge in den Westen. 2023 stellten sudanesische Staatsangehörige nur etwa 10’000 Asylanträge in der EU, bei über 10 Millionen Vertriebenen im eigenen Land. Zudem fehlen klare geopolitische Fronten. Anders als in der Ukraine, wo Russland als Gegner westlicher Interessen agiert, kämpfen im Sudan zwei Fraktionen um die Macht, von denen keine den westlichen Ländern besonders nahe oder fern steht. Es gibt keine Gelegenheit, den Konflikt für eigene Zwecke zu instrumentalisieren.

Historische Muster selektiver Intervention

Dieses Muster zieht sich durch die Aussenpolitik der letzten Jahrzehnte. In Ruanda massakrierten sich 1994 verschiedene Bevölkerungsgruppen gegenseitig, die internationale Gemeinschaft schaute weg, da das kleine afrikanische Land strategisch unwichtig war. Zur gleichen Zeit bombardierte die NATO Jugoslawien, offiziell aus humanitären Gründen, tatsächlich aber um russischen Einfluss auf dem Balkan zu begrenzen.

In Jemen führt Saudi Arabien seit 2015 einen verheerenden Krieg mit westlichen Waffen. Über 350’000 Menschen sind gestorben, Millionen hungern. Doch Saudi Arabien ist strategischer Partner, deshalb wird das Land nicht sanktioniert, sondern weiter mit Waffen beliefert.

Die Botschaft ist deutlich: Menschenrechte werden dann wichtig, wenn sie den Interessen der mächtigen Länder dienen. Ansonsten bleiben sie Verhandlungsmasse.

Ökologische Doppelstandards

Ungleicher Ressourcenverbrauch

Während Industrieländer anderen Ländern Nachhaltigkeit predigen, leben sie selbst weit über den ökologischen Möglichkeiten. Diese Diskrepanz zeigt sich besonders deutlich beim Ressourcenverbrauch und den CO₂ Emissionen. Die Zahlen sprechen für sich: Ein Amerikaner fliegt im Durchschnitt etwa 2’300 Kilometer pro Jahr, ein Europäer etwa 1’400 Kilometer. In Afrika oder Südasien sind es weniger als 100 Kilometer. Während im Westen Billigflieger für Wochenendtrips beworben werden, bleibt in weiten Teilen der Welt ein Flugticket Luxus.

Beim Fleischkonsum ist die Ungleichheit noch drastischer. In den USA werden pro Person und Jahr über 120 Kilogramm Fleisch konsumiert, in Europa etwa 80 Kilogramm. In vielen Ländern Afrikas und Asiens sind es weniger als 10 Kilogramm. Dabei ist Fleischproduktion einer der grössten Klimabelaster: Sie braucht enorme Flächen, verschlingt Wasser und produziert Treibhausgase.

Bei Autos ist das Verhältnis ähnlich extrem. In den USA kommen 800 Autos auf 1’000 Einwohner, in Deutschland 570, in Indien gerade einmal 22. Während westliche Städte im Verkehr ersticken, fahren in weiten Teilen der Welt die meisten Menschen Fahrrad oder gehen zu Fuss.

Die Unmöglichkeit des westlichen Lebensstils

Diese Zahlen sind mehr als Statistiken, sie zeigen die Unmöglichkeit einer globalen Ausweitung des westlichen Lebensstils. Wenn alle Menschen so leben würden wie der Durchschnittsamerikaner, bräuchten wir etwa fünf Planeten. Selbst der europäische Lebensstil würde drei Planeten erfordern.

Industrieländer haben sich die besten Ressourcen gesichert und verbrauchen sie weit über das hinaus, was nachhaltig wäre. Gleichzeitig sind es oft gerade die Länder mit dem niedrigsten Verbrauch, die am stärksten unter den Folgen leiden. Überschwemmungen in Bangladesch, Dürren in Afrika, steigende Meeresspiegel im Pazifik – die Opfer haben das Problem meist nicht verursacht.

Die Schattenseiten der grünen Transformation

Besonders problematisch wird die ökologische Diskrepanz bei der sogenannten grünen Transformation. Industrieländer inszenieren sich als Vorreiter im Klimaschutz: Elektroautos, Solarpanels, Windturbinen, Recycling. Doch diese Technologien haben ihre eigenen dunklen Seiten.

Elektroauto Batterien brauchen Lithium aus südamerikanischen Salzwüsten, wo der Abbau ganze Ökosysteme zerstört. Für ein durchschnittliches E-Auto werden etwa 8 Kilogramm Lithium benötigt – der Abbau dieser Menge verbraucht etwa 500’000 Liter Wasser. In der Atacama Wüste sinkt deshalb der Grundwasserspiegel drastisch, Flamingos sterben und Quinoa Bauern verlieren ihre Existenz. Solarpanels benötigen seltene Erden, deren Abbau in China ganze Landstriche vergiftet. Windturbinen brauchen Neodym, ein seltenes Element, dessen Gewinnung radioaktive Abfälle produziert. Die Umweltkosten bleiben unsichtbar, solange sie nicht vor der eigenen Haustür anfallen.

Medien und Politik: Narrative der Legitimation

Der Zwang zur Rechtfertigung

Ein entscheidender Unterschied zwischen demokratischen Systemen und Diktaturen liegt darin, wie politische Entscheidungen legitimiert werden. Autokraten können einfach befehlen. Demokratische Regierungen hingegen müssen ihre Bevölkerung überzeugen, besonders bei unpopulären Kriegen oder wirtschaftlichen Eingriffen.

Kaum eine Bevölkerung würde Kriege um Öl, Rohstoffe oder geopolitische Vorteile unterstützen, wenn das offen gesagt würde. Deshalb sind westliche Regierungen darauf angewiesen, moralische Erzählungen zu entwickeln. Aus Angriffskriegen werden humanitäre Interventionen, aus Rohstoffinteressen wird Demokratieexport, aus Regime Changes wird Befreiung von Diktatoren.

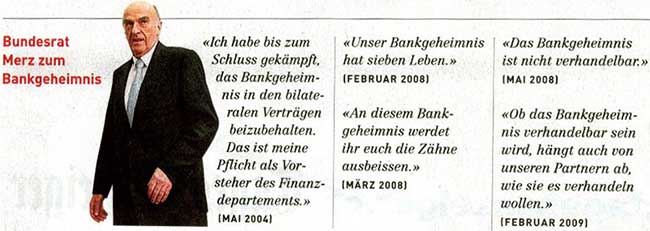

Diese Notwendigkeit zur Rechtfertigung macht demokratische Systeme in gewisser Weise anfälliger für Heuchelei als offene Diktaturen. Ein Putin oder Xi Jinping muss seinen Bürgern nicht erklären, warum er militärisch eingreift. Ein Trump oder Merz hingegen muss eine Geschichte erzählen, die seine Wähler überzeugt.

Medien als Vermittler der Macht

Hier kommen die Medien ins Spiel. In funktionierenden Demokratien sollten sie die Regierung kritisch begleiten und deren Behauptungen überprüfen. In der Realität werden sie oft zu Vermittlern der Macht, die Regierungsnarrative weitgehend unkritisch übernehmen. Das zeigt sich besonders deutlich in Kriegszeiten. Beim Irak Krieg 2003 übernahmen grosse Zeitungen und Fernsehsender die Behauptungen über Massenvernichtungswaffen weitgehend unkritisch. Kritische Stimmen wurden marginalisiert oder als unpatriotisch abgestempelt.

Ähnlich funktionierte es bei den NATO Bomben auf Jugoslawien 1999, den Interventionen in Libyen 2011 oder der Berichterstattung über Syrien. Immer wieder das gleiche Muster: Regierungsquellen werden als verlässlich dargestellt, offizielle Verlautbarungen unkritisch übernommen, alternative Sichtweisen ausgeblendet.

Die Mechanismen der Einflussnahme

Diese Beeinflussung funktioniert über verschiedene Kanäle. In Krisenzeiten sind Journalisten oft auf offizielle Quellen angewiesen, weil unabhängige Recherche vor Ort zu gefährlich oder teuer ist. Zudem gibt es enge Verflechtungen zwischen Politik, Think Tanks und Medien. Viele Experten, die in Talkshows auftreten, sind von Rüstungskonzernen oder Regierungen finanziert.

Auch wirtschaftlicher Druck spielt eine Rolle. Medienunternehmen sind auf Werbung angewiesen, oft von Konzernen, die von Kriegseinsätzen profitieren. Kritische Berichterstattung kann Anzeigenkunden vergraulen. Das Ergebnis ist eine Medienlandschaft, die zwar formal frei ist, aber faktisch oft die Interessen der Mächtigen bedient. Die Bürger bekommen das Gefühl, informiert zu sein, erhalten aber hauptsächlich gefilterte Regierungsversionen der Ereignisse.

Internationale Institutionen als Steuerungsinstrumente

Der UN Sicherheitsrat als Machtinstrument

Der Westen hat nach 1945 ein Netz internationaler Institutionen geschaffen, das seine Dominanz stabilisiert. Diese Organisationen werden als neutral und multilateral dargestellt, dienen aber oft als Instrumente der Machtpolitik der führenden Nationen. Das offensichtlichste Beispiel ist der UN Sicherheitsrat. Fünf Länder – USA, Russland, China, Grossbritannien und Frankreich – haben ein Vetorecht und können jede Resolution blockieren. Diese Zusammensetzung spiegelt die Machtverhältnisse von 1945 wider, nicht die heutige Welt. Indien hat viermal so viele Einwohner wie die USA, hat aber kein Vetorecht. Nigeria ist bevölkerungsreicher als Russland, Brasilien grösser als Frankreich – trotzdem sind sie zweitklassige UN Mitglieder. Das System zementiert die Vorherrschaft der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs.

In der Praxis nutzen die USA und ihre Verbündeten den Sicherheitsrat, um ihren Willen durchzusetzen oder zu blockieren. Resolutionen gegen Israel werden regelmässig von den USA verhindert, während Resolutionen gegen unliebsame Regime durchgewunken werden. Russland und China blockieren wiederum westliche Initiativen.

Die regelbasierte Ordnung der Mächtigen

Westliche Politiker sprechen gerne von der regelbasierten internationalen Ordnung, die verteidigt werden müsse. Das klingt neutral und gerecht. Schaut man genauer hin, zeigt sich: Es sind die Regeln der Mächtigen. Diese Ordnung funktioniert so: Die führenden westlichen Länder schreiben die Regeln über IWF, Weltbank und WTO, interpretieren sie über westlich dominierte Gerichte und Schiedsverfahren und setzen sie durch über Sanktionen und militärische Interventionen. Wer sich nicht daran hält, wird bestraft – es sei denn, er ist stark genug, sich zu widersetzen, oder wichtig genug, um Nachsicht zu verdienen.

Völkerrecht gilt nur selektiv. Die USA sind dem Internationalen Strafgerichtshof nie beigetreten, weil sie nicht riskieren wollen, dass ihre Soldaten oder Politiker angeklagt werden. Israels Verstösse gegen UN Resolutionen werden ignoriert, während andere Länder für geringere Vergehen sanktioniert werden.

Wirtschaftliche Kontrollinstrumente

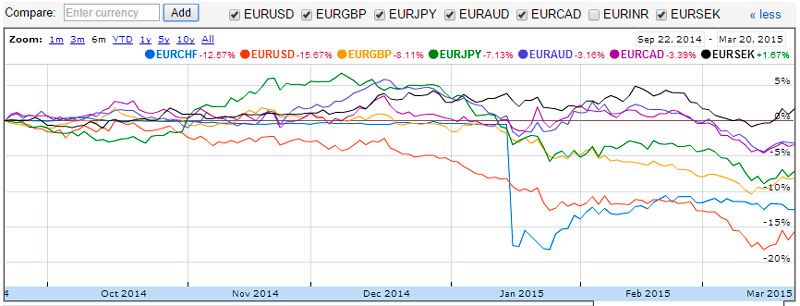

Besonders effektiv sind die wirtschaftlichen Kontrollinstrumente. Das internationale Bankensystem ist weitgehend von westlichen Institutionen dominiert. Das SWIFT System für internationale Überweisungen wird von einer belgischen Firma kontrolliert, die eng mit der EU und den USA kooperiert. Wer vom SWIFT System ausgeschlossen wird, ist faktisch von der Weltwirtschaft abgeschnitten.

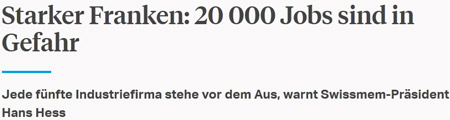

Der US Dollar als Weltleitwährung gibt Washington enormen Einfluss. Transaktionen in Dollar können von den USA kontrolliert und blockiert werden, selbst wenn sie zwischen Drittländern stattfinden. Das nutzen die USA für ihre extraterritorialen Sanktionen – sie bestrafen nicht nur direkte Handelspartner ihrer Gegner, sondern auch Drittländer, die mit diesen handeln. Diese Dominanz ermöglicht es den führenden westlichen Ländern, ihre wirtschaftlichen und politischen Vorstellungen durchzusetzen, ohne Gewalt anwenden zu müssen. Wer nicht spurt, wird wirtschaftlich unter Druck gesetzt.

Fazit: Wandel der Weltordnung

Die beschriebenen Strukturen sind raffinierter und wirksamer als die brutalen Methoden früherer Zeiten. Sie funktionieren durch wirtschaftliche Abhängigkeiten, mediale Einflussnahme und institutionelle Kontrolle. Das Ergebnis ähnelt oft der Kolonialzeit: Entwicklungsländer liefern Rohstoffe und billige Arbeitskraft, Industrieländer kontrollieren die Wertschöpfung. Diese Strukturen werden durch eine ausgeprägte Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit zusammengehalten. Während man anderen Ländern Demokratie und Menschenrechte predigt, beutet man ihre Ressourcen aus und ignoriert ihre Leiden. Während man sich als Vorreiter im Klimaschutz inszeniert, verbraucht man ein Vielfaches der nachhaltigen Ressourcen.

Diese Diskrepanz funktioniert jedoch nur, solange die eigene Bevölkerung sie nicht durchschaut. Hier spielen die Medien eine Schlüsselrolle: Sie müssen die moralischen Erzählungen verbreiten, die das System legitimieren. Wenn sie versagen, bröckelt die Glaubwürdigkeit des ganzen Konstrukts. Erste Risse sind bereits sichtbar. Immer mehr Menschen durchschauen die Doppelstandards. Länder des globalen Südens organisieren sich in neuen Bündnissen jenseits westlicher Kontrolle. Die BRICS Staaten, die Shanghai Cooperation Organization, alternative Zahlungssysteme – überall entstehen Gegenpole zur westlichen Dominanz.

Die führenden westlichen Länder stehen vor einer Wahl: Entweder sie geben ihre Doppelstandards auf und akzeptieren eine multipolare Weltordnung auf Augenhöhe. Oder sie versuchen, ihre Dominanz mit zunehmend autoritären Mitteln zu verteidigen – und beweisen damit, dass sie nicht die Werte verkörpern, die sie predigen. Die Zeit der unbestrittenen westlichen Vorherrschaft geht zu Ende. Bleibt die Frage, ob der Übergang zu einer gerechteren Weltordnung gestaltet wird – oder ob sich die Geschichte als Kampf um die Erhaltung überkommener Privilegien wiederholt.